Comment suivre les déplacements des oiseaux ?

La gestion des espèces doit se réfléchir à l’échelle de la population. Le suivi des déplacements des individus permet de comprendre comment les populations se répartissent dans l’espace.

Baguage, isotopes stables et GPS sont utilisés par le monde de la chasse pour étudier les déplacements des individus et contribuer à définir les populations. Pour les espèces migratrices, la délimitation des populations est complexe. Tout l’enjeu est de définir une population alors que les individus parcourent des milliers de kilomètres entre l’hiver et l’été. Pour les espèces sédentaires, l’échelle de la population recouvre souvent l’échelle régionale.

Baguage : la technique la plus ancienne

Pour les oiseaux, documenter les déplacements sur de larges échelles d’espace ou de temps implique le marquage d’un grand nombre d’individus. Le baguage est une des plus anciennes techniques utilisées dans ce cadre. Il existe depuis 1911 en France. Il s’agit de marquer l’oiseau avec une bague métallique gravée d’un identifiant unique, qui permettra de le reconnaître s’il est recapturé, trouvé mort ou tué à la chasse.

La bague parlera si les bagueurs et les découvreurs de bagues de tous les pays partagent leurs informations. Cela est coordonné dans chaque pays par un centre de baguage. En France, il existe deux centres de baguage, le CRBO (Centre de Recherche sur la Biodiversité des Oiseaux de Strasbourg) et le CRBPO-MNHN (Centre de Recherches sur la Biologie des Populations d’Oiseaux du Muséum national d’Histoire naturelle).

L’organisme EURING compile les bases de données de baguage au niveau européen.

Côté pose de bague, de nombreux agents des fédérations des chasseurs sont bagueurs et des réseaux nationaux de baguage estampillés MNHN-CRBPO sont même sous la responsabilité de certains d’entre eux. C’est le cas de ceux de l’alouette des champs ou de la caille des blés. Beaucoup s’impliquent aussi chaque année pour baguer anatidés, colombidés, bécasses etc., dans le cadre des réseaux de l’OFB. Des bagues CRBO sont aussi utilisées.

Côté retour des bagues, les chasseurs sont parmi les plus importants contributeurs au retour de bagues. Vous avez trouvé une bague ? Vous voulez savoir d’où vient cet oiseau ? Cliquez sur le bouton ci-dessous.

Le programme AVIMARK

La FNC, en partenariat avec le MNHN-CRBPO et avec le soutien de l’OFB via l’écocontribution, anime depuis 2025 un programme sur le marquage des espèces chassables. Ce programme doit permettre d’organiser les flux de données des deux centres de baguage français (CRBPO-MNHN et CRBO Strasbourg), depuis leur acquisition sur le terrain jusqu’à leur centralisation et leur valorisation scientifique.

L’objectif est d’accompagner la montée en compétences et de valoriser le savoir-faire du réseau cynégétique, au service de la connaissance scientifique. Il s’agit aussi d’accompagner les chasseurs qui prélèvent des oiseaux bagués, pour qu’ils transmettent ces données nécessaires à la compréhension de la dynamique des populations de gibier.

GPS: un degré de précision inégalé

Pour les oiseaux et les mammifères qui peuvent être équipés, les balises GPS permettent de suivre les déplacements des individus avec un degré de précision inégalé.

Depuis plus de 10 ans, les fédérations des chasseurs et leur réseau associatif ont posé des centaines de balises GPS sur une douzaine d’espèces d’oiseaux d’eau migrateurs. Les données informent sur les lieux de reproduction et d’hivernage, et elles apportent aussi des connaissances essentielles sur les routes de migration et sur les sites de haltes. Pour les individus suivis plusieurs années, la fidélité aux sites ou la date de migration selon les conditions climatiques peuvent aussi être étudiées.

La page web créée par la FNC, à destination de tous, permet de consulter les trajets des oiseaux équipés par la FNC et ses partenaires. On y découvre les incroyables voyages des vanneaux huppés ou des courlis corlieux, qui parcourent des milliers de kilomètres entre l’hiver et l’été.

Les données sont aussi visualisables sur le site Movebank, une plateforme scientifique dédiée aux données de déplacement de la faune sauvage. Cet affichage facilite les contacts entre les scientifiques, pour des analyses de données multi-partenariales.

Pour les espèces sédentaires, le GPS permet également de comprendre comment les individus utilisent le paysage, quels habitats sont privilégiés, pour quelles activités, à quel moment, etc. Découvrez ici quelques exemples d’actions menées par les fédérations départementales.

Isotopes : une signature de l’environnement des populations

L’origine géographique peut aussi être déterminée par l’analyse des proportions entre les isotopes stables fixés dans les plumes des oiseaux. Tous les atomes présentent naturellement plusieurs formes plus ou moins « lourdes » qu’on appelle isotopes. Moins facile à appréhender, cette méthode s’appuie sur les propriétés physico-chimiques des atomes.

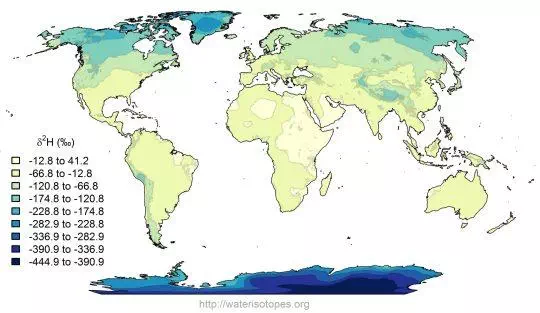

Les atomes d’hydrogène de l’eau de pluie (H2O) ne dérogent pas à cette règle : les proportions entre les deux principaux isotopes d’hydrogène varient selon les années, les saisons, l’altitude et la zone géographique, et cette variation géographique est connue.

Via leur alimentation, les organismes vivants intègrent ces atomes plus ou moins lourds qui forment la « signature » isotopique de leur environnement. Lorsque l’animal se déplace, cette marque reste fixée dans certains organes (plumes, poils, écailles) ce qui permet de retrouver de quelle région il provient. La méthode a fait ses preuves dans le monde entier, pour l’étude des migrations d’insectes, d’oiseaux ou de mammifères. Pour les oiseaux migrateurs, le grand avantage de cette méthode est qu’elle ne nécessite qu’une plume et peut donc facilement être appliquée à un grand nombre d’individus, contrairement à la pose de balises.

Les chasseurs collectent des plumes

Avec ses partenaires, la FNC s’investit dans des collections de plumes d’oiseaux migrateurs. Leur recueil est par exemple systématique sur les limicoles du projet écocontribution Limicolire et des centaines de plumes de vanneaux sont utilisées dans le projet écocontribution VanConnect.

Radars ornithologiques : mieux connaître l'avifaune

La FNC a initié en juillet 2021 un projet écocontribution ambitieux de suivi de l’avifaune migratrice grâce aux radars « ornithologiques ».

Une avancée technologique majeure pour le suivi des populations d’oiseaux

Il est désormais possible de connaître le sexe et l’âge d’un oiseau grâce à la reconnaissance automatique de photos.